《历史的起源与目标》

图书馆索书号:B516.53/7474

内容简介:

本书首次提出公元前800年至公元前200年之间存在一个“轴心时代”,这段时期中国、印度、西方相互独立地完成了结构相似的文明革命,产生了今天宗教和哲学的基本范畴。如中国的孔子和老子,印度的释迦牟尼,伊朗的琐罗亚斯德,希腊的荷马、苏格拉底等都生活在这一时期,他们的出现使得人格价值受到重视,奠定了人类精神和文明的根基。

正如雅斯贝斯所说的那样:“对历史的回忆不仅是我们谙熟的,而且我们也是从那里生活过来的,倘若我们不想把我们自己消失在虚无迷惘之乡,而要为人性争得一席地位,那么这种对历史的回忆便是构成我们自身的一种基本成分。”

作者简介:

卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers,1883—1969),德国哲学家,存在主义的主要代表之一,主要探讨内在自我的现象学描述,以及自我分析和自我考察等问题。主要著作有《我们时代的理性与反理性》《罪责论》《海德格尔札记》等。

李夏菲,德国海德堡大学德语文学硕士,北京大学德语系博士。

《罗马和平》

图书馆索书号:K126/5831

内容简介:

自从公元前27年建立元首制之后,一直到公元2世纪,罗马帝国再没有陷入长时间内战,境内相对安宁。但罗马和平并不和平,或者说不是我们所知的那种彻底的和平,在经历了史前和古典社会的暴力之后,罗马的和平是一种不同寻常的平静。通过作者全面的讲述,我们得以对罗马和平的性质有一个更加全面而中正的认识。

作者简介:

阿德里安•戈兹沃西(Adrian Goldsworthy),牛津大学圣约翰学院古代史博士,曾在多所大学任教,现为全职作家。主要著作包括《战争中的罗马军队》《恺撒:巨人的一生》《以罗马的名义》《西方的没落》等。

薛靖恺,西班牙马德里自治大学古代历史与科学专业硕士,现任环球国际食品通讯社高级编辑。

《流言》

图书馆索书号:I266/1221

内容简介:

《流言》收录了张爱玲童年和学生时代的成长生活经历,书中“谈到吃、谈到画、谈到写作、谈到她的亲人和朋友。比起她小说的苍凉,这本散文集显得更有人气,生活的气息浓浓的,有风吹海浪的声音,有花的香水果的甜,有絮絮叨叼的日常生活,有厨房的柴米油盐酱醋茶”。

张爱玲对世俗生活有一种发自内心的认同,用一种审美的态度去打量衣食住行。正如书中所言:“我愿意保留我的俗不可耐的名字,向我自己作为一个警告,设法除去一般知书识字的人嚼文嚼字的积习,从柴米油盐、肥皂、水与太阳之中去寻找实际的人生。”但身世的苍凉又让她充满惶恐,她渴望现世安稳却感到这是一种奢望,因此在她描写的生活乐趣中浸满了失落和悲凉。

书中有许多我们耳熟能详的佳句名篇,如“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。”“于千万人之中遇见你所遇见的人,于千万年之中,时间的无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,刚巧赶上了,那也没有别的话可说,惟有轻轻的问一声:噢,你也在这里吗?”等。

作者简介:

张爱玲(1920—1995),原名张煐,笔名梁京,中国现代女作家。著有《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》《红楼梦魇》等。

《存在与时间》

图书馆索书号:B516.54/3242

内容简介:

《存在与时间》是一部具有浓重的先验哲学色彩的著作,书中所讨论的核心问题不是人,而是存在本身,海德格尔希望通过人这种能反思自身存在的存在者去揭示存在。

书中比较关键的思路包括“存在论差异”、时间性和对传统哲学主体的解构。所谓“存在论差异”,就是存在不等于存在者,哲学需要从存在论层面理解问题。海德格尔用时间性取代了时间,时间性有三个维度:将来、过去和现在,它们既构成一个统一整体,又处在相互转换和相互触发的生成境域中。此外,传统的哲学认为人的行为、认知和思想背后都有主体,主体控制着人的一切认知和行动的实践,但在本书中海德格尔试图用“此在”这个概念对主体进行消解。

作者简介:

马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976),20世纪最有影响力的哲学家之一,存在主义的主要代表。著有《存在与时间》《形而上学导论》《技术的追问》《社会与反省》等。

陈嘉映,当代著名哲学家,译有《哲学研究》《濒临失衡的地球》《哲学中的语言学》等。王庆节,1994年获美国杜兰大学哲学博士学位,现任澳门大学哲学与宗教系特聘教授。

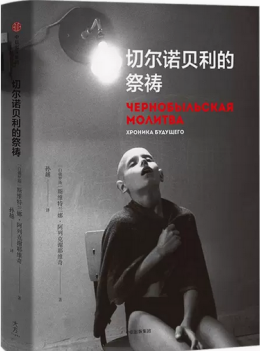

《切尔诺贝利的祭祷》

图书馆索书号:I511.455/7143

内容简介:

1986年,切尔诺贝利核电站发生爆炸,上万平民因放射性物质受到感染或死亡。事故发生十年后,阿列克谢耶维奇深入事故发生现场,不停地走访各类“切尔诺贝利人”,记录着这些家庭的悲惨遭遇,作为个体的人所承受精神的打击,以及他们心灵的呼唤和无助的叹息。正如作者自述地那样:“我试图透过无数鲜活的讲述,无数深埋多年的欢笑和眼泪,无数无法回避的悲剧,无数杂乱无章的思绪,无数难以控制的激情,看见唯一真实的和不可复制的人类史。”

“切尔诺贝利人成了我们的身份符号,我们备受歧视,我们打算从污染区迁离,但深思熟虑后,留下来了,在这里,我们依然可以和邻里交往,而且赠送食品时也不会遭到嫌弃。”“我的儿子长大了,却仍然像是个五岁的孩子,我送他到精神病院。他在问:‘爸爸在哪里?’我会陪他一起等,等他的爸爸... ”事故摧毁的绝不仅仅是土地和水,也毁坏了人们的内心和生活;被污染的不只是土地,还有人心。

作者简介:

S.A.阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexandravna Alexievich),白俄罗斯记者,散文作家。代表作有《二手时间》《最后的见证者》《战争中没有女性》等。

孙越,旅俄作家,翻译家,俄罗斯国际笔会会员。